-

オンラインショッピング

- 会社案内

- アクセス

- ルチアの育毛

-

育毛ビフォーアフター

- 育毛ビフォーアフター

- 改善事例

- 育毛ビフォーアフター募集

- お客様からのお手紙

- 商品レビュー

- 髪のお悩み

- 商品一覧

- カウンセリング/サロン

- Q&A

- お問合せ

第8章 髪の毛の寿命

髪が気になり始めると抜け毛に過敏になるが、抜け毛は実は子どもの頃から毎日発生している。ほとんどの人がその事実に気づいていないために、間違ったヘアケアに走りがちになるが、そうならないために髪の寿命と毛周期について詳しくお伝えする。本章をお読みになって少々の抜け毛など気にしないでいただきたい。

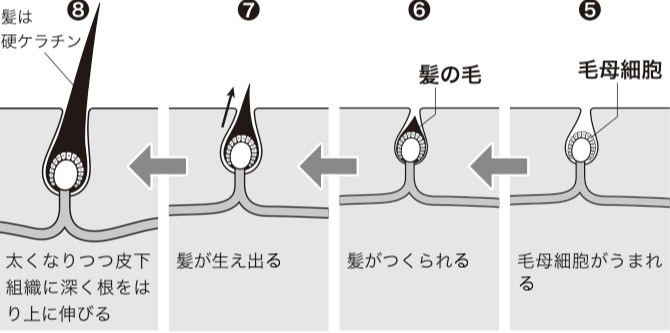

髪の誕生

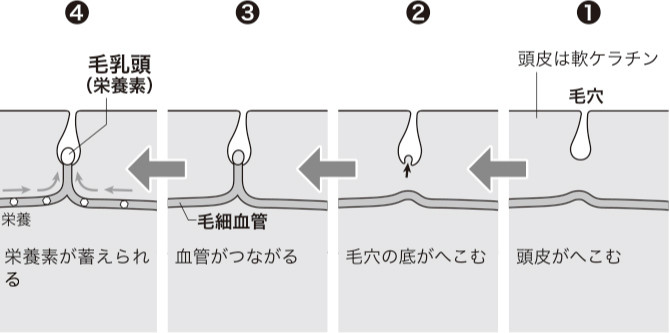

髪の毛は、約28層にわたって構成される表皮の角質が変化してできたものである。角質が髪の毛に変わる最初の過程で、表皮がへこんで毛穴(毛嚢(もうのう))となり、その毛穴の周りの細胞が変化して毛母細胞になったと考えられている。

これらの細胞は、当然、表皮の一番外の角質細胞と同じものである。

これらの細胞は、当然、表皮の一番外の角質細胞と同じものである。

この角質細胞の主成分はケラチンという蛋白質である。ケラチンはおよそ20種類のアミノ酸が結合してできた蛋白質であり、軟らかいものと、硬いものとがある。

表皮の角質細胞の主成分であるケラチンは軟らかいが、角質が変化してできた毛母細胞がつくり出す髪の毛のケラチンは、脳を護る目的に沿うように硬いケラチンに変化する。毛穴の中には毛の根っこ(毛根)があり、一番下側は球形に膨らんでいるので、毛球と名付けられている。この毛穴は、毛根をつつむ袋だと考えてもらえばよい。

表皮の角質細胞の主成分であるケラチンは軟らかいが、角質が変化してできた毛母細胞がつくり出す髪の毛のケラチンは、脳を護る目的に沿うように硬いケラチンに変化する。毛穴の中には毛の根っこ(毛根)があり、一番下側は球形に膨らんでいるので、毛球と名付けられている。この毛穴は、毛根をつつむ袋だと考えてもらえばよい。

毛球は内側にへこんでおり、このへこみが毛乳頭(もうにゅうとう)と呼ばれているところである。

毛乳頭には毛細神経と毛細血管がつながっていて、髪の毛に必要な栄養分が送り込まれる。毛乳頭は送り込まれた栄養素を貯える場所で、栄養素が貯えられた毛乳頭は、貯えられた栄養素によって粘っている。毛乳頭の外側にあるのが、毛母細胞であり、毛母細胞は毛乳頭を通して毛細血管から送り込まれたさまざまな栄養素を受け、髪の毛をつくり、同時に、すでにでき上がっている髪の毛を上に押し上げるので、髪の毛は必然的に上へ伸びていく。

このように髪の毛が伸びる現象は、毛母細胞の絶え間ない働きによってもたらされるものなのである。

毛乳頭には毛細神経と毛細血管がつながっていて、髪の毛に必要な栄養分が送り込まれる。毛乳頭は送り込まれた栄養素を貯える場所で、栄養素が貯えられた毛乳頭は、貯えられた栄養素によって粘っている。毛乳頭の外側にあるのが、毛母細胞であり、毛母細胞は毛乳頭を通して毛細血管から送り込まれたさまざまな栄養素を受け、髪の毛をつくり、同時に、すでにでき上がっている髪の毛を上に押し上げるので、髪の毛は必然的に上へ伸びていく。

このように髪の毛が伸びる現象は、毛母細胞の絶え間ない働きによってもたらされるものなのである。

髪と肌の成分は同じ

私たちの目には全く違うように見える肌と髪の毛であるが、肌と髪の毛は、軟(やわ)らかい、硬いの違いはあっても、ともにケラチンという蛋白質を主成分にしてできている。

つまり、髪の毛も肌も同じ成分でできているのである。また、頭皮がへこんで毛穴がつくられ、その毛穴が変化して髪の毛がつくられているわけだから、頭皮の状態が悪ければ当然発毛量が少なくなる。

女性が化粧品に神経を使うように、頭皮の健康度を左右するシャンプー剤は、絶対に肌にも良いものを慎重に選ぶべきである。

つまり、髪の毛も肌も同じ成分でできているのである。また、頭皮がへこんで毛穴がつくられ、その毛穴が変化して髪の毛がつくられているわけだから、頭皮の状態が悪ければ当然発毛量が少なくなる。

女性が化粧品に神経を使うように、頭皮の健康度を左右するシャンプー剤は、絶対に肌にも良いものを慎重に選ぶべきである。

毛周期の神秘

人の一生が、「乳児期」、「幼児期」、「青年期」、「壮年期」、「老年期」とあるように、髪の毛も「発毛期」、「活動期」、「退化期」、「休止期」と段階があって、やがて寿命を終えて自然脱毛に至る。

このサイクルを毛周期と呼ぶ。

毛周期には個人差があり、髪の毛の伸びの早い人の毛周期は短く、伸びの遅い人は長くなっていて、髪の毛が必要以上に伸びないように調節されている。髪の毛の伸びる早さは、人によってまちまちであるが、伸びの早い人では1か月に1・5センチ(1年で約18センチ)、伸びの遅い人では1か月、0・5センチ、平均すると1か月に1センチ、1年で約12センチぐらいであるといわれている。

かりに1年で約12センチ伸びる人が、生涯を通じて一度も切らないで髪の毛を伸ばしたとしても、実際にはその人のお尻の下まで届くようなことはない(ただしまれに例外もある)。

髪の毛に寿命があるのはつぎのような、実に神秘的な理由によるものである。

その昔、人類が自然の中で生きていた頃、人びとは今日のように衣服を纏わないで生活していた。その頃の人の髪は「脳を護る」だけではなく、「背後に長く伸び、人体を保温する役割」も担っていた。それと同時に髪の毛は「背後からの衝撃を柔らげ、心臓や肺臓などの器官を保護する」役割も兼ねていた。

これらの役割ゆえに髪の毛は腰の下まで伸びる必要があったが、お尻から下に伸びると歩行の妨げになるので、それ以上は伸びないように、毛周期によって調節されているのである。

髪の毛に寿命があるのは、お尻の下には護るべき内臓器官がない上、歩行の邪魔になるので、伸びる必要がないという意味合いもある。万物の創造主の大いなる智慧(ちえ)ともいえる神秘的な現象である。

そしてこの仕組みは人が生きている限り変わらないし、性別によって変わるものでもない。髪の仕組みと構造は、男も女も大人も子どもも皆同じである。

このサイクルを毛周期と呼ぶ。

毛周期には個人差があり、髪の毛の伸びの早い人の毛周期は短く、伸びの遅い人は長くなっていて、髪の毛が必要以上に伸びないように調節されている。髪の毛の伸びる早さは、人によってまちまちであるが、伸びの早い人では1か月に1・5センチ(1年で約18センチ)、伸びの遅い人では1か月、0・5センチ、平均すると1か月に1センチ、1年で約12センチぐらいであるといわれている。

かりに1年で約12センチ伸びる人が、生涯を通じて一度も切らないで髪の毛を伸ばしたとしても、実際にはその人のお尻の下まで届くようなことはない(ただしまれに例外もある)。

髪の毛に寿命があるのはつぎのような、実に神秘的な理由によるものである。

その昔、人類が自然の中で生きていた頃、人びとは今日のように衣服を纏わないで生活していた。その頃の人の髪は「脳を護る」だけではなく、「背後に長く伸び、人体を保温する役割」も担っていた。それと同時に髪の毛は「背後からの衝撃を柔らげ、心臓や肺臓などの器官を保護する」役割も兼ねていた。

これらの役割ゆえに髪の毛は腰の下まで伸びる必要があったが、お尻から下に伸びると歩行の妨げになるので、それ以上は伸びないように、毛周期によって調節されているのである。

髪の毛に寿命があるのは、お尻の下には護るべき内臓器官がない上、歩行の邪魔になるので、伸びる必要がないという意味合いもある。万物の創造主の大いなる智慧(ちえ)ともいえる神秘的な現象である。

そしてこの仕組みは人が生きている限り変わらないし、性別によって変わるものでもない。髪の仕組みと構造は、男も女も大人も子どもも皆同じである。

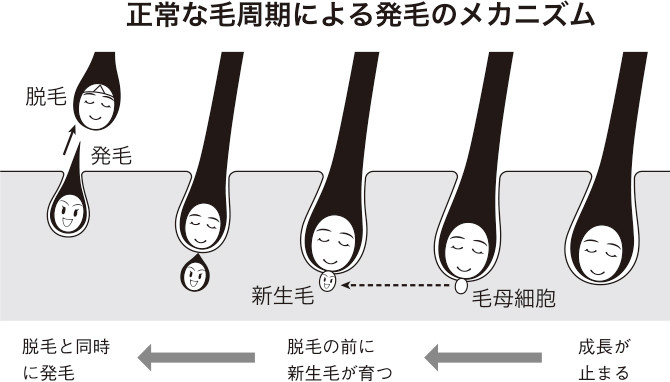

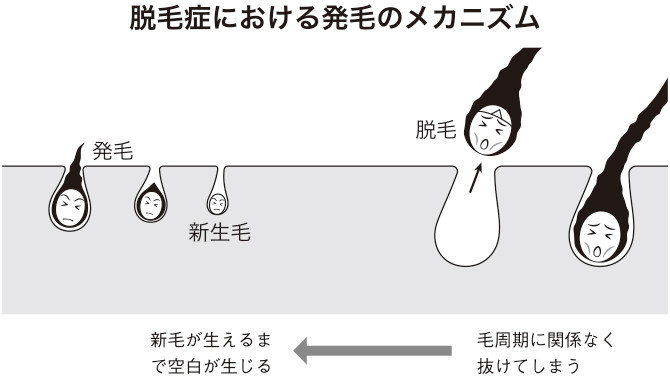

正常な毛周期による発毛のメカニズム

毛周期によって寿命のきた毛髪が自然脱毛する場合は、自然脱毛する数か月前から髪の毛は伸びなくなる。この期間を「髪の退化期」と呼ぶ。退化期はおよそ1か月で、退化期に入ると毛根は次第に小さくなり、同時に控えの毛母細胞が新しい毛をつくりはじめる。毛根が小さくなっても髪はすぐには抜けず、次の新毛が完全にでき上がるのを待つ。この期間を「髪の休止期」と呼ぶ。

髪が休止期に入ると、脱毛する髪に代わる新生毛が頭皮の下で育つ。頭皮の下で育った新生毛は休止期を終えた髪の毛が抜けると同時に頭皮面に現われる。

およそ10万本あるといわれる人の髪の毛の寿命には個人差があり、平均5~10年であるといわれている(3~6年という説もある)。

この毛周期による抜け毛の量を、単純に計算してみると、

仮に毛周期を5年と考えた場合、1日に54・7本

毛周期を7年と考えた場合、1日に39 ・1本

毛周期を10年と考えた場合、1日に27・3本となる。

このように髪の毛は毎日自然に脱毛し、同数の毛が新たに生える。極端な言い方をすると、髪の毛は抜けるために伸びているという論法もなりたつ。

また実際には、抜け毛は毎日平均して起きるのではなく、季節や時間によって多くなったり少なくなったりする。大雑把にいうと、夏と冬は抜け毛は少なく、春と秋には多くなる。

夏に抜け毛が少ないのは、強い日射しを遮蔽(しゃへい)し、脳に伝わる温度を調節するために、なるべくたくさんの毛を必要とするからである。

冬に抜け毛が少ないのも同じような理由で、寒さから頭部を保護し、体温を保つためにたくさんの毛が必要となるからである。春と秋に抜け毛が多くなるのは、春には夏に備え、秋には冬に備えて、健康な新毛をより多く発生させるための生理作用である。春と秋に抜け毛が多いのは、毛周期が正常である証拠である。

髪が休止期に入ると、脱毛する髪に代わる新生毛が頭皮の下で育つ。頭皮の下で育った新生毛は休止期を終えた髪の毛が抜けると同時に頭皮面に現われる。

およそ10万本あるといわれる人の髪の毛の寿命には個人差があり、平均5~10年であるといわれている(3~6年という説もある)。

この毛周期による抜け毛の量を、単純に計算してみると、

仮に毛周期を5年と考えた場合、1日に54・7本

毛周期を7年と考えた場合、1日に39 ・1本

毛周期を10年と考えた場合、1日に27・3本となる。

このように髪の毛は毎日自然に脱毛し、同数の毛が新たに生える。極端な言い方をすると、髪の毛は抜けるために伸びているという論法もなりたつ。

また実際には、抜け毛は毎日平均して起きるのではなく、季節や時間によって多くなったり少なくなったりする。大雑把にいうと、夏と冬は抜け毛は少なく、春と秋には多くなる。

夏に抜け毛が少ないのは、強い日射しを遮蔽(しゃへい)し、脳に伝わる温度を調節するために、なるべくたくさんの毛を必要とするからである。

冬に抜け毛が少ないのも同じような理由で、寒さから頭部を保護し、体温を保つためにたくさんの毛が必要となるからである。春と秋に抜け毛が多くなるのは、春には夏に備え、秋には冬に備えて、健康な新毛をより多く発生させるための生理作用である。春と秋に抜け毛が多いのは、毛周期が正常である証拠である。

ご注文・お問合せ・ご予約

(月~土 10:00〜18:30)

土曜はつながりにくい場合がございます

ルチアは薄毛が解消されるまで

徹底サポートしています。

髪のお悩みは

ルチアにお任せくださいませ。

東京店

名古屋店

休業日

0120-171717

0120-171717